ABOUT

- 歯周病は全身疾患にもつながる恐ろしい病気です

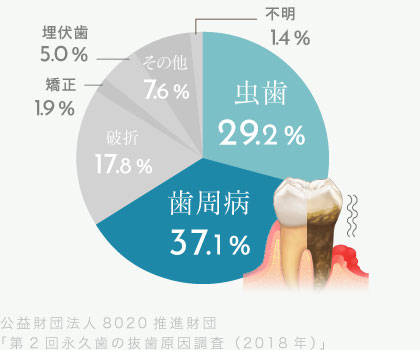

- 日本の成人の約8割が患っているといわれる歯周病は、

永久歯の抜歯原因の4割近くを占める身近な口腔疾患です。

南丹市園部町の歯医者 髙屋歯科医院では、患者さん一人ひとりの歯周病リスクを分析し、

日本歯周病学会の認定医でもある院長と歯科衛生士が一丸となって、

歯周病になりにくいお口づくりをサポートします。

当院の歯周病治療の特長

-

POINT 01

- 京都府の歯科医院では在籍率わずか1%!日本歯周病学会 認定医が在籍

- 南丹市園部町の歯医者 髙屋歯科医院の院長は日本歯周病学会の認定医であり、歯周病治療の豊富な臨床実績とその高い専門性が認められた歯科医師です。

日本歯周病学会の認定医取得には、3年以上継続して学会会員であること/学会が認めた研修施設で3年以上研修し、歯周病学に関する研修と臨床経験を有すること/認定医試験に合格することが必要です。認定医の取得は、歯周病治療における専門的な知識と技術を習得した歯科医師であることを証明するものです。ほとんどの歯科医院が、歯周病治療を診療科目にあげていますが、歯周病治療には専門的な知識が必要です。

特に、歯周病は重症化すると、外科治療や抜歯を視野に入れることになり、治療できる歯科医院は限られます。専門的な治療は、学会認定資格を持つ歯科医師のもとで行うのがおすすめです。

-

POINT 02

- 一人ひとりの歯周病リスクに合わせた

予防・治療をMTMでオーダーメイドケア - 当院ではMTM(メディカルトリートメントモデル)という世界基準の予防の考え方を元に、人により異なるお口の特性やリスクをしっかり分析しオーダーメイドの予防プログラムをご提案しています。

歯科衛生士が担当制で予防管理を行うことで、些細な変化も見逃さず歯周病を再発させないより効果の高い予防ケアをご提供しています。

- 一人ひとりの歯周病リスクに合わせた

-

POINT 03

- 検査や処置の正確性を底上げする充実の先進設備

- 3DCTやマイクロスコープなど、高度治療には欠かせない先進設備を惜しみなく取り入れることで検査の精度や治療の安全性を向上させ、より患者さんの負担を抑えた、予後の良い歯周病治療を可能にしています。

麻酔設備も整っており、痛みを減らす取り組みも行っておりますので、外科手術が必要な際も安心して治療を受けていただけます。

歯周病とは

- 初期症状が少ないため進行しやすい

歯ぐきの感染症 - 日本人の80%が罹患しているといわれる歯周病は磨き残しにより発生する歯垢(プラーク)が原因で発生する口腔疾患で、日本の成人が歯を失う原因のおよそ4割を占めています。

磨き残しによって発生した歯垢は、放置されると石灰化し硬い歯石になります。歯石の表面はザラザラしており細菌が付着しやすく、歯石が歯と歯ぐきの間の「歯周ポケット」に蓄積するとそこで細菌が増殖し、歯肉の炎症(歯肉炎)を引き起こします。さらに進行すると歯肉や骨などの歯周組織が破壊され(歯周炎)、歯を支えられなくなり抜けてしまいます。

初期の歯周病の場合は自覚症状がなく、痛みや腫れは感染が進行してから発生します。ほとんどの患者さんが「歯ぐきが腫れてきた」「歯がグラグラしてきた」などの症状が出てから歯科医院を受診しますが、実はこの時にはすでに歯周病が進行してしまっているのです。

PROGRESSES

歯周病はこうして進行します

-

- 健康な歯

- 歯茎が引き締まって

しっかり歯を支えている

-

- 歯肉炎

- プラークが溜まり始め

歯周病菌が歯と歯肉の間に入り込む

-

- 歯周炎(軽度)

- 抵抗力が下がると

歯周ポケットができ

プラークや歯石が溜まる

-

- 歯周炎(中度)

- 歯周ポケットが深くなり

歯ぐきが腫れたり

出血したりする

-

- 歯周炎(重度)

- 歯槽骨が溶け始め

歯を支えられなくなり

抜けてしまう

歯磨きしているのに、

なぜ歯が悪くなるの?

WHY?

むし歯や歯周病といったお口の病気に

かかってしまうのには、

様々な理由があります

生活習慣の

乱れや全身的な

病気炭水化物や

糖質の摂りすぎ

不摂生唾液の

質・量

お口の中の

細菌が生成する

バイオフィルム八重歯や

親知らずなどの

歯並び細かい部分の

磨き残し

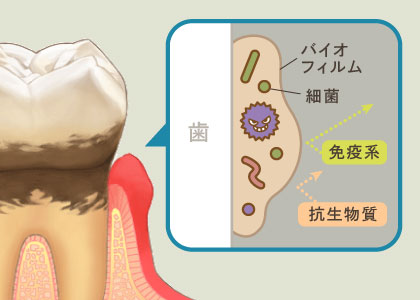

- バイオフィルムとは?

- 簡単に説明すると、プラーク(細菌の塊)です。よく例えて説明するのが、お風呂の排水溝にある黒色のネバネバしたものです。バイオフィルムやプラークはよくテレビや雑誌で磨き残しといわれているものがこれになります。しかし、「プラーク=バイオフィルム」ではありません。

バイオフィルムは歯の表面に付いた細菌が作り出す透明の膜で、毒性が非常に強く、全身疾患のリスクを高める危険性ももっています。一方でプラークは食事のカスが溜まっただけのものです。プラークは唾液が洗い流してくれますが、バイオフィルムは細菌が固まって歯にひっついているものなので、唾液の自浄作用だけでは除去できず、専用の機械で除去していくしか方法がないのです。

南丹市の歯医者 髙屋歯科医院では、予防の専門家である歯科衛生士が専用の器具や薬剤を使って、PMTCと呼ばれる歯と歯の間のクリーニングを行い、バイオフィルムを徹底的に除去します。

POINT

病気を防ぐための予防ケアを

ひと昔前は「歯は削ったら治る」「むし歯で人は死なない」「歯がなくなったら入れ歯を」なんて話がよくあったそうです。しかし、近年では「むし歯原因菌・歯周病菌が全身的病気に関係し、場合によっては死に直結する」ということがわかっています。病気にならないためにバイオフィルムを取り、歯だけでなく、全身の健康をみなさん自ら守っていく必要があります。

南丹市園部町の歯医者 髙屋歯科医院では歯周病を数値化し15年後の歯周病の状態をAI分析するソフト「OHIS」を導入し、患者さん一人ひとりの歯周病リスクを具体的に評価しています。

歯周病は全身疾患の

リスクを高める

- 歯周病を放置すると、全身の健康にも

悪影響が… - 実は、歯周病はお口の中だけの病気ではありません。

歯周病の歯は多量の細菌の巣になっており、その歯で噛むたびに歯茎の血管内に歯周病菌が体内に侵入していきます。その歯周病の原因菌は全身の病気(糖尿病、認知症、心筋梗塞、脳梗塞、腎不全、関節リウマチ、流産、骨粗しょう症など)を引き起こす可能性があることが判明しています。さらに、重度になればなるほど、そのリスクは高くなり、多臓器にあらゆる病気を引き起こす可能性が上昇します。

「たかが歯1本」と思われるかもしれませんが、歯周病を防ぐことは全身疾患を予防し長く健康で過ごすことにも繋がっているのです。

-

- 肥満・認知症

- 歯周病になると歯がグラグラしたり、場合によっては歯が抜けてしまい、しっかり食事を噛めなくなります。十分に噛めないまま飲み込むことで満腹感を得にくくなり肥満に繋がったり、咀嚼による脳への刺激が減ることで認知症のリスクを高めてしまう場合もあります。

-

- 誤嚥性肺炎

- 歯周病にかかると、口腔内にいる細菌の数が増え、誤って飲み込んでしまうことで肺に侵入するリスクが高まります。特にご年配の方や寝たきりの方などは嚥下機能が低下しているため、注意が必要です。

-

- 心臓病・脳卒中

- 歯周病の原因菌が体内に入り込むと、血中に炎症性物質が発生し血管の壁に炎症を引き起こします。その結果動脈硬化が進み、血栓を形成しやすい環境がつくられてしまい、心臓病や脳卒中などのリスクを高めることが分かっています。

-

- 糖尿病

- 糖尿病の患者さんが歯周病にかかると、高血糖状態が続くことで免疫力が弱まるため歯周病が悪化しやすくなったり、歯周病の人は歯肉の炎症による炎症物質がインスリン抵抗性を高めてしまい、血糖コントロールが難しくなったりと、糖尿病と歯周病は非常に密接な相互関係にあることが分かっています。

-

- 骨粗しょう症

- 歯周病で歯が抜けてしまうと、噛む機能が低下し骨の形成に必要な栄養素を吸収しづらくなり、骨粗しょう症のリスクが高まります。また、骨粗しょう症になると、歯槽骨が弱くなり歯周病が進行しやすい状態になるなど、互いに悪影響を及ぼしあうことが分かっています。

-

- 早産・低体重時出産

- 歯周病が原因で生成される炎症物質は、胎盤の収縮を促進し早産を引き起こすため、妊娠中に歯周病に罹患していると、低体重出生児や早産のリスクが高まります。その危険率は健康な状態と比べて7倍ともいわれ、高齢出産やタバコ、アルコールなどよりも高い数字が出ています。

歯周病の進行度に合わせた治療法

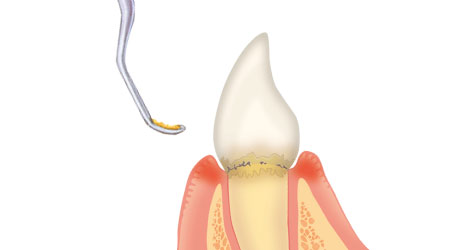

- 軽度歯周病(歯肉炎・歯周炎)の場合 … スケーリング

- 毎日の歯磨きを丁寧に行っていても、お口の中には必ず細かな磨き残しや食べかすが残ってしまいます。それらを元に生成させるのが歯垢(プラーク)で、歯垢が唾液中のミネラルを含み石灰化すると、歯石といって非常に硬く表面がデコボコとした塊になります。

歯石は歯ブラシでは除去できないため、歯科医院でスケーラーと呼ばれる専用の器具を使って落とす必要があります。初期の歯周病の場合は、このスケーリングという処置で炎症の原因となっている歯石を取り除き、歯ぐきの炎症を抑えます。

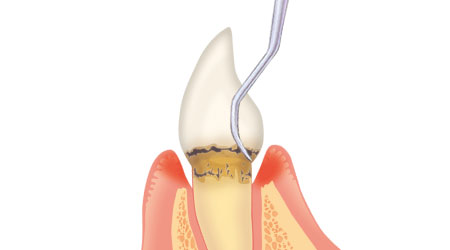

- 中度歯周病(歯周炎)の場合 … ルートプレーニング

- 歯周病が進行すると、歯と歯ぐきの間が広がり歯周ポケットができます。そこに細菌を含む歯石が蓄積すると、歯肉の腫れや赤みといった炎症が重症化し、歯磨きの時に出血したりするようになります。

歯周ポケットの奥深く、歯根の表面にまで歯石が付着している場合は、患部に麻酔処置を施し歯ぐきの奥深くまで器具を入れて歯石を除去し、歯根の表面を滑らかに整えていきます。これをルートプレーニングといい、かなり重症化した歯周病でもこの治療法によって回復を見込めることがあります。

- 重度歯周病の場合 … 歯周外科治療

- 歯周病が重度まで進行すると、一般的な器具では歯石を取り切ることができません。この場合は、患部に麻酔を施した上で、炎症が起きている歯肉などの歯周組織を除去し、歯根にこびりついた歯石を徹底的に除去していきます。

南丹市の歯医者 高屋歯科医院では、歯肉や骨が破壊され、吸収が進み歯を支えられなくなっている場合に移植や骨補填材などを活用して歯周組織を回復させる「再生療法」という外科治療も行っています。

- 歯周病で

- 歯がボロボロに

なってしまった…

骨や歯肉の回復を図る

「歯周組織再生療法」を行います

- 歯槽骨の再生を図る「骨造成」

- 歯周病が重度に進行すると、歯を支える骨(歯槽骨)が失われます。歯槽骨が失われると、次第に歯がぐらつき自然に抜けてしまいます。歯の脱落を防ぐためには、歯槽骨の健康状態を改善させる必要があります。

そこで行うのが「骨造成」で、骨の足りない部分に特殊な薬剤(エムドゲイン®)や人工骨を入れて骨の再生を図る手術です。再生療法で骨の再生を促すことで、歯槽骨が減ってグラグラになった歯も、抜歯せず残せる可能性が高まります。

骨造成手術と聞くと不安になるかもしれませんが、骨の補填材にはご自身の骨や、体内への融和性が高く感染リスクの低い人工骨を使うため安全性も高く、エムドゲインはブタの歯胚から抽出・精製されるタンパク質を元に作られる生体親和性に優れた薬剤で、成功率も高い治療のため安心して使用することができます。

- MERIT

-

- 将来的な抜歯を避ける可能性がある

- 失われた骨を取り戻すことができる

- 歯周病の進行を食い止められる可能性がある

- 成功率が高い手術法が確立されている

- DEMERIT

-

- 若い頃と同じような状況に100%回復するわけではない

- 術後感染のリスクがある、手術後の注意事項が多い

- 生体由来製品を使用しなければならない

- 高度な感染対策管理下での手術が必要

PROGRESSES

エムドゲインを使った再生療法

-

局所麻酔を施し、歯肉を切開します

-

歯根の周りの軟部組織を剥離します

-

スケーリングで歯石を除去します

-

歯根面にエムドゲインゲルを塗布します

-

縫合します

- 下がった歯肉を整える「根面被覆処置」

- 歯周病で歯ぐきが下がって歯の根が露出してしまった場合には、根面被覆処置を行います。口の中の他の部位から歯肉を切り取り移植する方法や、歯茎を切開して露出した歯根面を覆う方法などがあります。

歯肉退縮(歯茎が下がる現象)は歯周病だけが原因ではなく、年齢とともに増加する傾向にあり、18歳から64歳までの約50%、64歳以上の約88%程度に発生しています。歯のお手入れ状況には左右されず、よくお手入れされている方でも発生する可能性が十分にあり、要因は強すぎるブラッシングや、矯正治療による歯の移動、喫煙や飲酒などの習慣、ずれたかみ合わせによる過度の負担や解剖学的要因など様々です。

歯肉退縮は、審美性(見た目)が悪くなる、重度の知覚過敏、歯根面のむし歯、歯周病の悪化などを引き起こし、場合によっては日常生活に支障をきたすことがあります。

- MERIT

-

- 自分の組織を使用するので拒絶反応がない

- 一度定着すれば4〜5年かけて成熟し続ける

- 将来的な歯周病、むし歯発生の予防につながる

- プラークコントロールがしやすくなる

- DEMERIT

-

- すべての歯肉退縮に対応できるわけではない

- 手術が2箇所必要

- 移植片採取部位に術後痛みがでる可能性がある

- 移植片が定着しない場合もある

- すべて保険外のため治療費が高額になる場合がある

再治療にならないために

- 虫歯や歯周病に「かかる前」からの

予防を

心がけましょう - 歯周病・むし歯は生活習慣の悪化からくるものです。いったん治療が終了しても、ちょっとした油断で再発し、再治療が必要になってしまいます。そのような事態にならないために最も大切なことは、毎日の歯のセルフケアはもちろんのこと、3ヶ月〜半年に1度の歯科医院でのメインテナンスが必須です。磨き残しのチェックや、歯ブラシの届かない歯周ポケットの中から細菌を除去してもらいましょう。

痛みや腫れなどのトラブルが起こってから対処するのではなく、問題を起こさないために南丹市園部町の歯医者 髙屋歯科医院で定期検診を受けましょう。